2025年7月13日 東京・錦糸町のすみだ産業会館された「手帳夏祭り2025」。文具イベントの中でも、“手帳”というニッチで深いテーマに特化したこの催しは、単なる物販イベントとは一味違いました。

そこに集まっていたのは、手帳を使いこなす人ではなく、”手帳とともに生きている人”たち。そこで今回の訪問記は、この祭典に集う人たちの”手帳=文具”へのこだわりが、どのように表れているのか?そのパッションを感じようと期待して臨みました。

いまその余韻を十分に感じながら、記事を構成しているところです。そんな場所で出逢った「ヒト・モノ」、そして僕が見て感じた「集う人たちの文具への想い」を記録いたします。

手帳夏祭りで出会ったヒト・モノ

「毎日、文房具。」高橋拓也さんの手帳トーク”マンスリー分冊の手帳術”

開始直後の午前の部は「毎日、文房具。」編集長 高橋拓也さんによる手帳トークでした。

テーマは「マンスリー分冊の手帳術」です。つまり、マンスリー手帳(薄型)とメインの手帳(ウィークリーなど)を分けての運用を提唱されてました。

僕は、その話を聞いて「ハッ!」としたのです。

僕自身、これまで手帳のマンスリーページ(月曜始まり)と一般的なカレンダー(月曜始まり)のレイアアウトの違いに『ストレス』を感じていたのです。具体的にはアポイントやスケジュールの日付けや曜日を見誤ることがあるのです。

その実、既製品になければ自分で手帳を作ってしまえと、メーカー様に呼びかける記事を書くほどでした。

高橋さんのお話で、印象に残ったのはこの2点。

- マンスリーとウィークリーのページを行き来しなくていい

- 軽装で出かけたい時は、マンスリーだけを持ち出せばいい

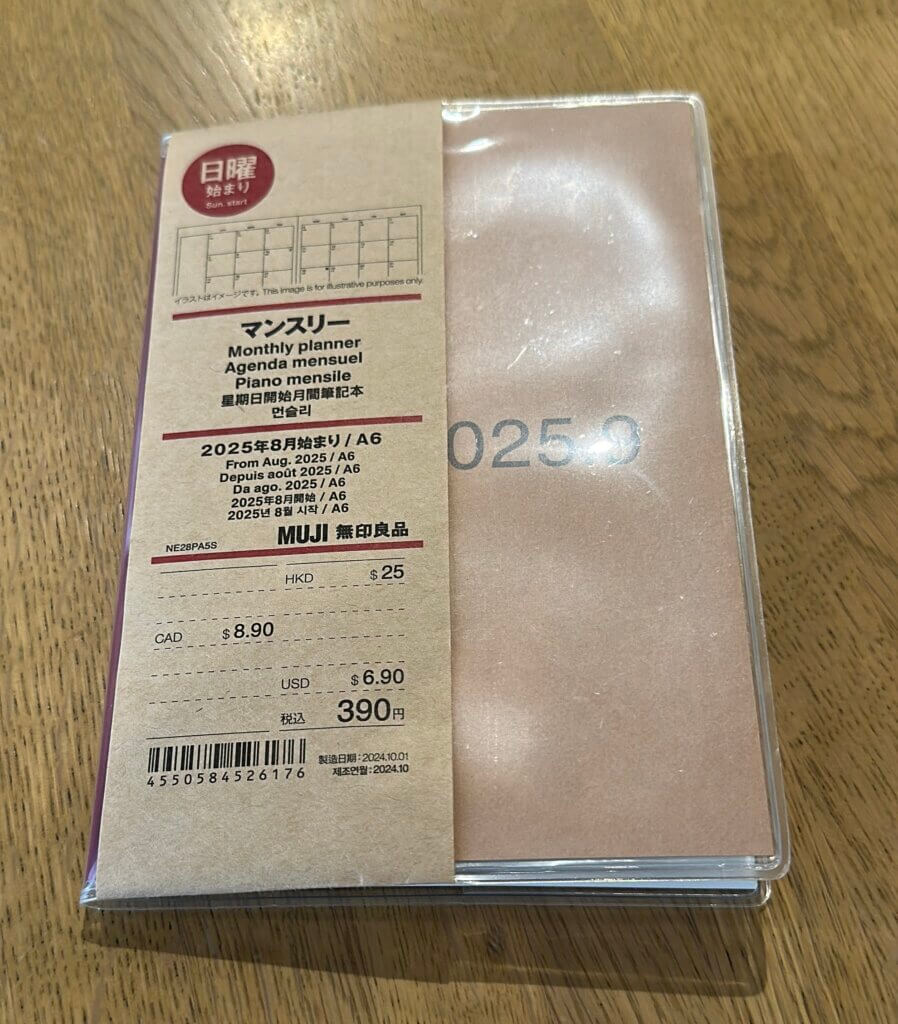

これに「ビビビ」と来るものがありました。そしてトークの直後、会場近くの無印良品で「2025年8月始まり・A6マンスリー(日曜始まり)」を購入したほどです。

さっそく今回のトークで学んだ、分冊を導入することで“手帳のUI(ユーザーインターフェース)”は自分で工夫する──その気づきは、これからの手帳術に大きな方向性をいただけたと感じています。

福島槙子さんの『ニッポン全国 文房具店ガイド』──取材するメディアの共鳴

もうお一人、ステキな出会いがありました。

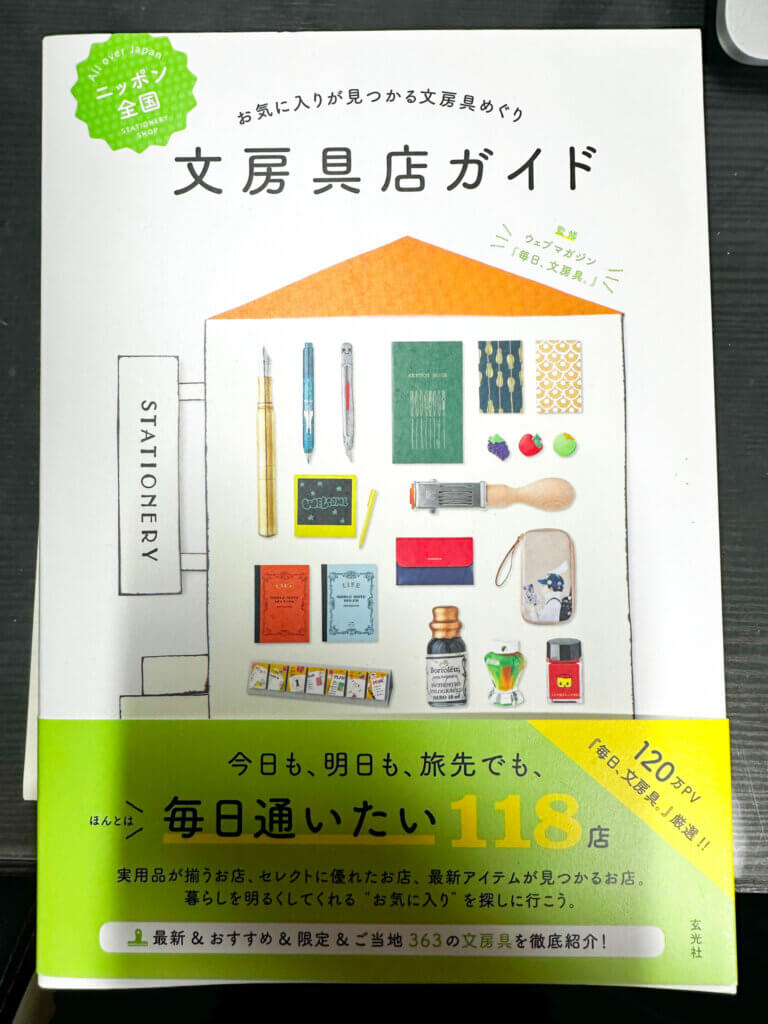

「毎日、文房具。」副編集長の福島槙子さんがブースで紹介していたのは、手帳トークでご登壇の「毎日、文房具。」編集長 高橋拓也さんとの共著『ニッポン全国 文房具店ガイド』玄光社 2020年。福島さん自ら取材した「全国363店の文具店」を掲載しているガイド本です。

僕にとって”文具店を巡る”ことは、ただの物欲でも情報収集でもなく、書く文化を現場で観察すること。だからこそ、この本は“文具店巡りの羅針盤”としてふさわしい内容です。

福島さんとは短い会話だったが「書くこと」「発信すること」に誠実な人の佇まいを感じました。そして僕の訪問予定メモには、この本に紹介されているお店数件がピックアップされています。

KOKOROMI+ブース──書いたページを取りはずすノート『toreruno』が生まれた理由とは?

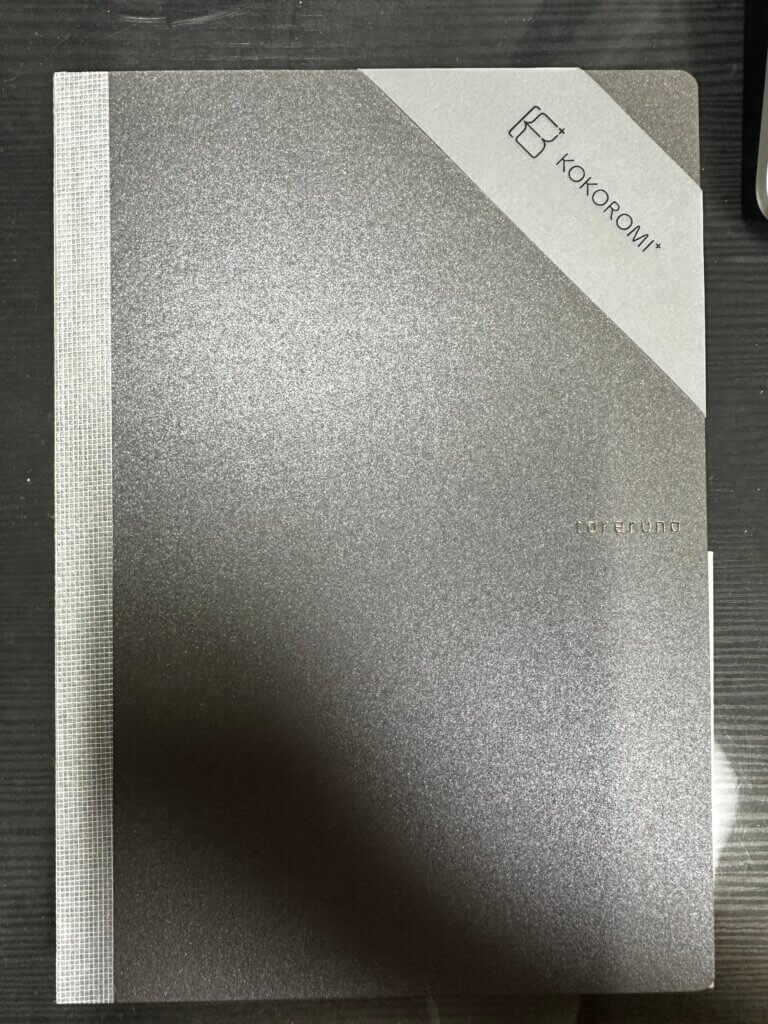

KOKOROMI+(ココロミタス)は、製本会社 天白製本紙工が展開する文房具ブランド。そこで目を引いたのが、書いたページをキレイに取り外せるノート「toreruno」でした。

きっかけは、同社の営業マンの声だったとのエピソードをお聴きしました。具体的には、

- クライアントAの打ち合わせ内容を、クライアントBの前では見せたくない

- でも、糸綴じノートではページをちぎれない

- 無理に外すと裏側のページも外れてしまう

- ミシン目があっても、キレイに破れない

それを解決する「切り離すこと前提のノート」は、まさに現場発の知恵の結晶。

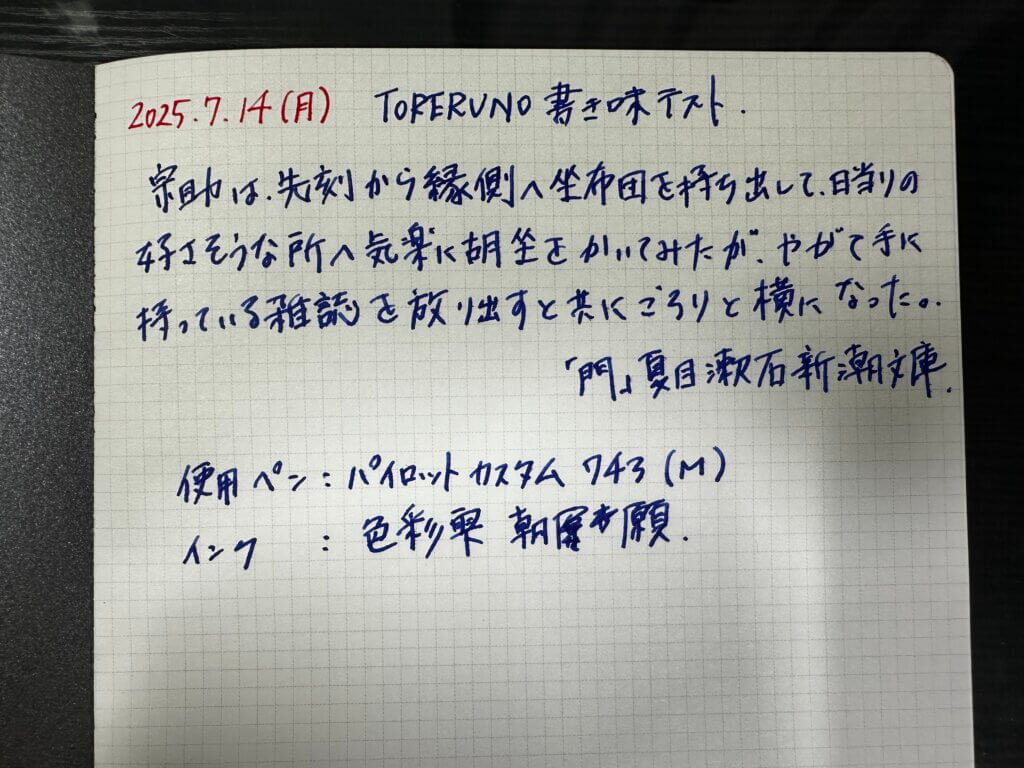

さっそく僕は試筆として、夏目漱石『門』の冒頭を万年筆で書き写しました。少しざらつきのある紙質と、漱石の繊細な文体が心地よく響き合うと感じたのです。

書き味のテストをした後、このノートを使うビジネスシーンを想像すると。商談を終えた営業マンが会社に戻った後、記録したページを取り外しす。そして関係部署への配布用のコピーをとる、あるいはそのページに記録した内容をパソコンで社内報告書にまとめる。

なるほど!これはネーミング通りの使い方をして威力を発揮するアイテムになるのか。そんな風に考えました。

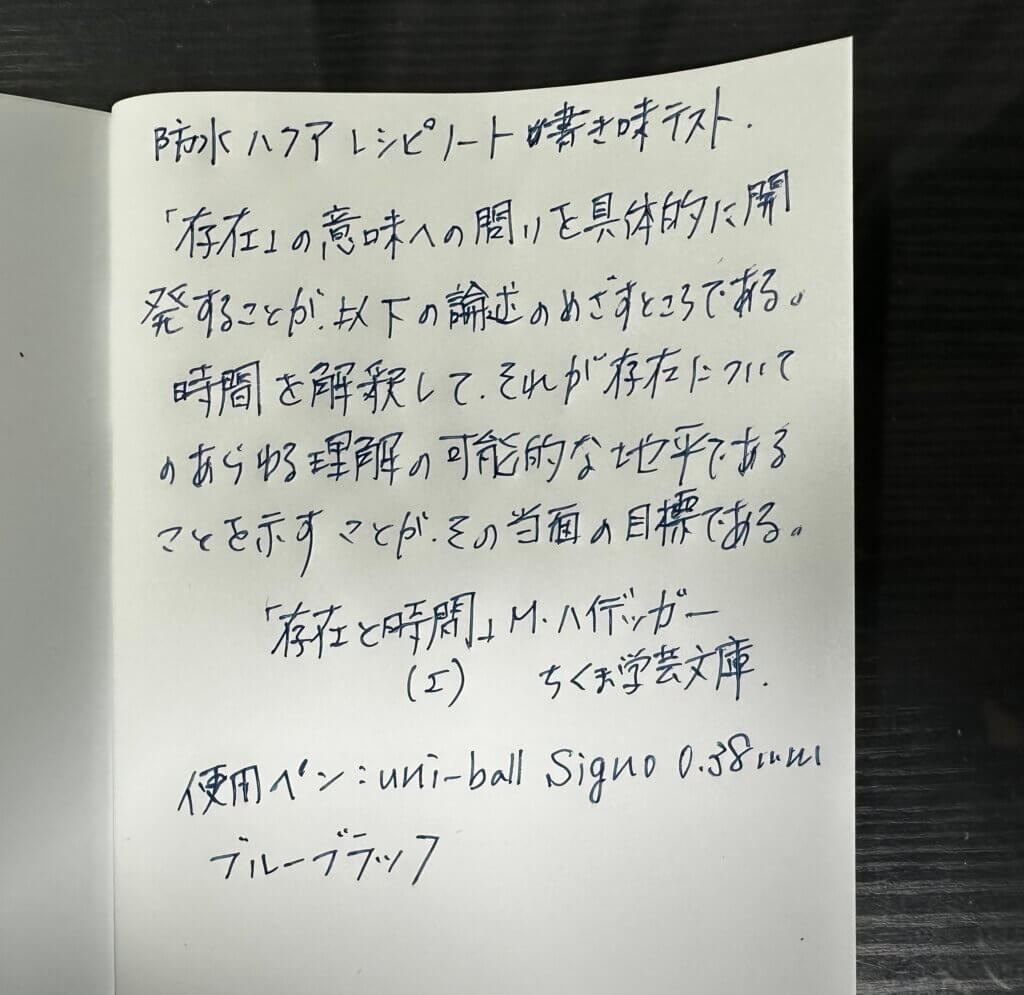

ハクア防水ノートに書いた言葉とは?

次に出会ったのは、印刷会社 アールコーポレーションが展開する『防水ハクア レシピノート』。濡れた手でも扱える、屋外でも安心して使える、という実用性の高さがセールスポイントとのご説明をいただきました。

しかし、防水の機能性と書き味は両立するのか?とふと思いつく。ならば書き味をテストしてみようと考えました。すると、

「さて、濡れても消えない紙に何を書く?」

この問いが頭に浮かんだのです。そして選んだのは、ハイデガー『存在と時間』の一節。

何を大げさなと思う向きもあるかと思うが、哲学の名著を耐水性の紙に書き写す──少しインパクトのある著作をこのノートに書き抜こうと思ったのです。

触った感じ”ツルツル”した紙面は滑るかな?と思ったのですが、ゲルインクボールの書き味は良好。あえて濡らさなかったのですが、”水に強く消えない”については、今後使っていく上で実感したときにお伝えいたします。

また、マンスリーレイアウトの製品企画もご検討いただけるとのことで、今後の展開がとても楽しみ。

写真を撮り逃した。けど熱量は記事に残した。

ここで正直に告白すると、当日の写真撮影は完全ではありませんでした。高橋さんの講演中の写真も、ハクアのブースの全体写真も、撮り逃しました。

でもそれは、夏祭りの熱気に酔い、出会う人との話に夢中だったからです。

ノートの手触り、言葉の選び方、会話の熱量──それに酔いしれ写真を完全に撮り忘れてしまいました。記録者としては反省点もありながら、しかし参加者としての“体温”はきっと、この記事の行間に残せていると思っています。

書くことは、想いを積み重ねる。そして人生を編む。

僕にとって文具は、“道具”である前に“媒介”であり、“鏡”でもあります。自分がどんな言葉を選び、どんな紙を使い、どんな時間に何を書くか。それらすべてが、自分の心にある「世界観」や「価値観」を静かに映し出します。

手帳夏祭りで出会った道具たちは、そういった“書いて積み重ねる想い”をより一層強くしてくれた気がします。これを続けることが、人生を編むことだと言えるでしょう。

これからも、THINK INK NOWは皆様の心の奥にある”書きたい意欲”と”道具を工夫する意欲”に耳を澄ませながら「書く文化の未来」を、微力ながら照らしていきたいと考えています。

また誌面の都合上、この記事では触れなかった「ヒト・モノ」との出会いもたくさんありました。

末筆で恐縮ではありますが、この会を企画・主催いただいた「日本手帖の会」の皆様、そして「出展者」の皆様に敬意を表し、心から感謝を申し上げます。

コメント