前回の記事では先日訪れた、FRAT#7で”オニオンスキンペーパー”のシステム手帳リフィルを見かけた、と書いた。

そして僕はこう考えた。

「やはり文具ブロガーを名乗るには、”バイブルサイズのシステム手帳”を使わないとダメか?」その問いはすぐこう変わる。「バイブル片手にカフェで手帳タイム。イケてるんじゃないの?」と。

僕が若かりし20代前半(約35年前)の頃、そんなスタイルで街を闊歩するのが”いまどき”だった。この考えの根底には、そんな記憶が影響しているのかもしれない。

ならば「止まらぬ物欲」と「文具ブロガーの理性」は共存できるのか?そんな拙論を今回は展開してみたい。

M5を使いながら、バイブルに惹かれている

プロッターM5を半年以上使っている。どこへ行くにも持ち歩けて、革の手触りも、書き心地も、僕の生活にぴたりと馴染んでいる。

そして何と言っても、アイデアの浮かんだ瞬間に書ける。これこそM5を持った最大の効果だ。それなのに、バイブルサイズのプロッターが気になってしょうがない。

あわせて読みたい

「欲しい」と思った瞬間に立ち止まる

欲しい理由を冒頭で「バイブルを使う自分が“イケてる”」と妄想しているからだ、と述べた。しかし、もう一つ理由がある。

- 記事にすればアクセスが伸びそうな気がする

つまりバイブルサイズが欲しいのは、近視眼的な報酬を求めているだけかもしれない。だけど、最近はそこでもう一歩だけ踏みとどまるようにしている。

文具ブロガーの理性:「買う前」にも「買ったあと」にも必要だ

しかしここからが、文具ブロガーの理性。欲しいものを手に入れたい衝動を抑えるかのように、この問いを繰り返している。

- 「買ってどう使うのか?」

- 「価格に見合う効果はあるのか?」

- 「知的生産に寄与する工夫ができるツールか?」

それはプロッターに限らない。どんな文房具でも、結局は“問いの連続”で使い方が決まっていくのだと思う。そしてそれは、買ったあとにこそ、より深く問われる。

文具ブロガーの理性とはそんな考えに表れているのかもしれない。

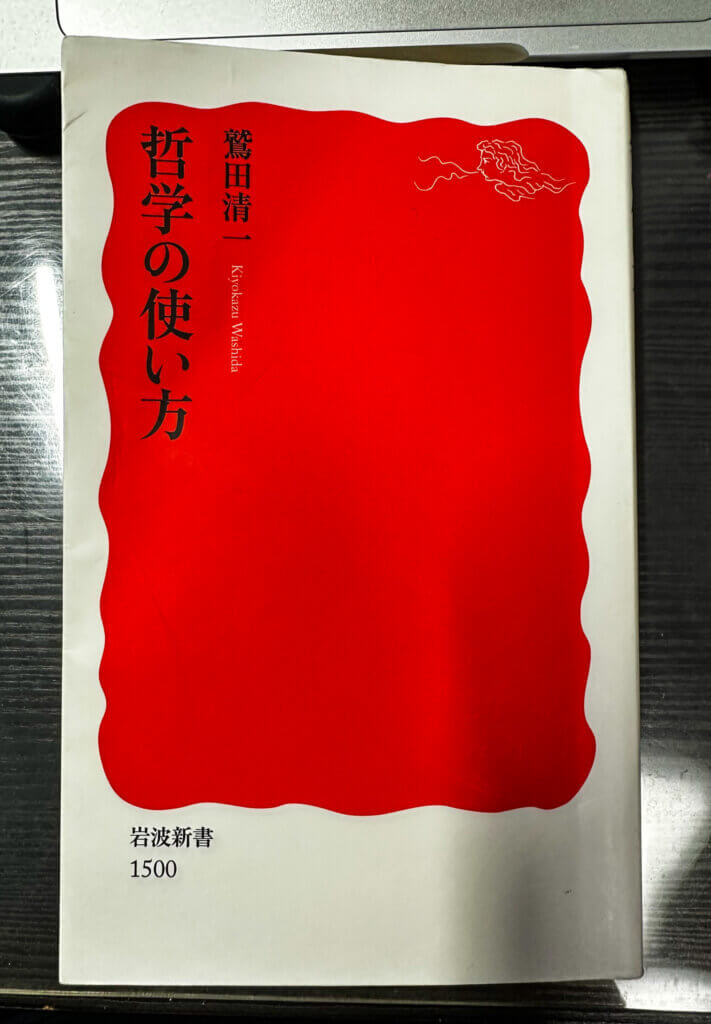

鷲田清一先生の『哲学の使い方』からヒントをもらう

そしていま読んでいる本の中で、著者の鷲田清一先生はこんな趣旨のことを書いていた。

「哲学とは、答えを出すことではなく、問いを持ち続ける“肺活量”のようなものだ」と。

この言葉を、僕はまさにプロッターを買うかどうか悩んでいる今の状況に重ねている。

文具を買うことは、たしかに一瞬の選択だけど、それをどう使い続けるかは、問いを持ち続ける知性にかかっている。そして問いを続けるためには、深く息を吸って、沈み込む時間が要る。

それでも、バイブルが気になる理由

書ける量が、もう少しだけ欲しい

M5では1センテンスにつき1ページが限界。アイデア同士を繋いで書きたいときは、紙面が足りないと感じる。

見開きの感覚が恋しい

打ち合わせや読書メモなどで、少し広く書きたいときがある。

竹尾の紙に書いてみたい

「風光」「アラベール」「オニオンスキンペーパー」──竹尾が手がける紙のリフィルは、バイブルサイズで展開されているものが多い。書くたびに違う感触と出会えるという、あの世界に触れてみたい気持ちがある。

あわせて読みたい

それでも、まだ買わない理由もある

やっぱりM5のフットワークは軽快で身軽だ。どこにでも連れていけるし、紙面に制限があるからこそ言葉が研ぎ澄まされる感覚がある。

そして──「欲しい」と思ったときに、すぐ手を伸ばさないでいられる自分でいたい。

結論はまだ出ない。でも、問いは続いている

ここまで書いておいてなんだけど、多分、僕はそのうちバイブルを買うと思う。だけど、それが「物欲の衝動に駆られて」ではなく「問いの積み重ねの結論」であってほしいと思っている。

僕にとって文房具とは「欲しい」から「使いこなす」までのあいだにある問いの数だけ、意味が深まっていく存在だ。

その問いを忘れないために、この記事を残しておく。そしてまだ「買うか買わぬか検討中」を続けよう。そして答えを出すのは、もう少し先のことになるだろう。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0179092e.2c2dcaa1.117e5e89.233e36ea/?me_id=1213310&item_id=17124155&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5001%2F9784004315001_1_2.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a0abaf8.ac7204aa.4a0abaf9.057fac54/?me_id=1234464&item_id=10224769&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkdmbz%2Fcabinet%2F_kdm_img_jan846%2F490975874846.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント