書くことは学びの重心を決める行為です。

2025年7月20日。僕は「趣味の文具祭 2025」へ足を運びました。手帳も万年筆もすでに持っているのに、このイベントへの参加を決めたのは、“書くことへの感覚”を見つめ直したかったのかも?いやそうに違いない。

それではリアルなオフラインイベント「趣味の文具祭 2025」のレポートをお届けいたします。

大江静芳先生のワークショップ──“美文字”の持つ力を再発見

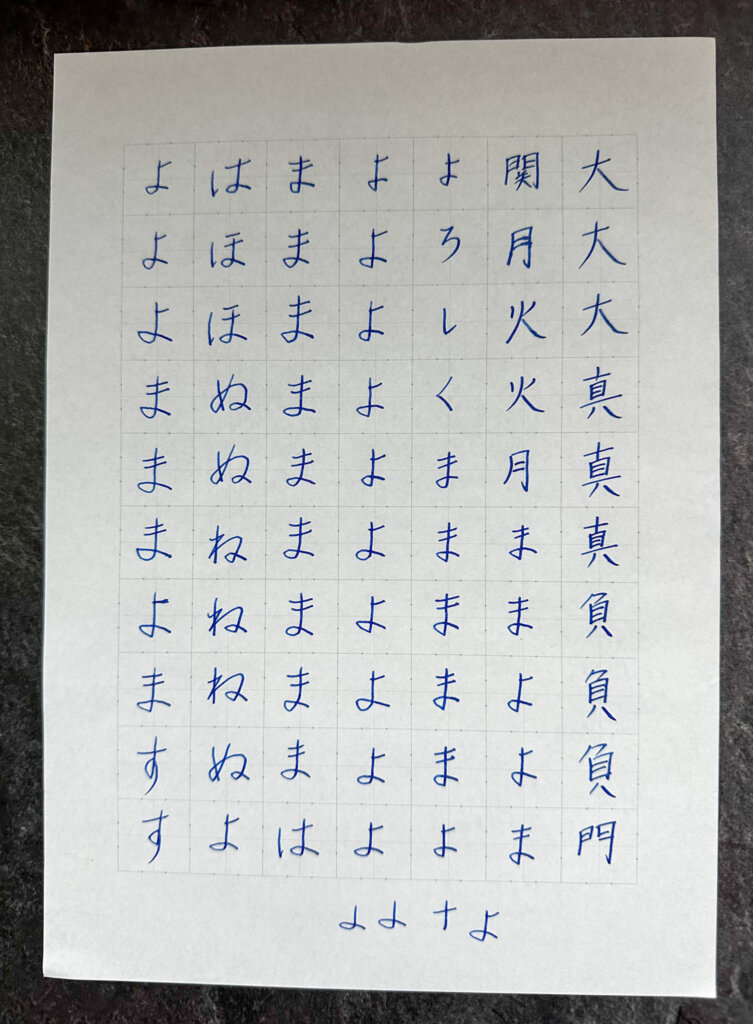

ボールペンの持ち方をどうする?ペンで文字を書くには指をどう動かすか?そんな基本中の基本からはじまった、書道家 大江静芳先生の「今すぐ使える!美文字入門」のワークショップ。

僕は自慢の「一軍の万年筆」を携えて参加しました。

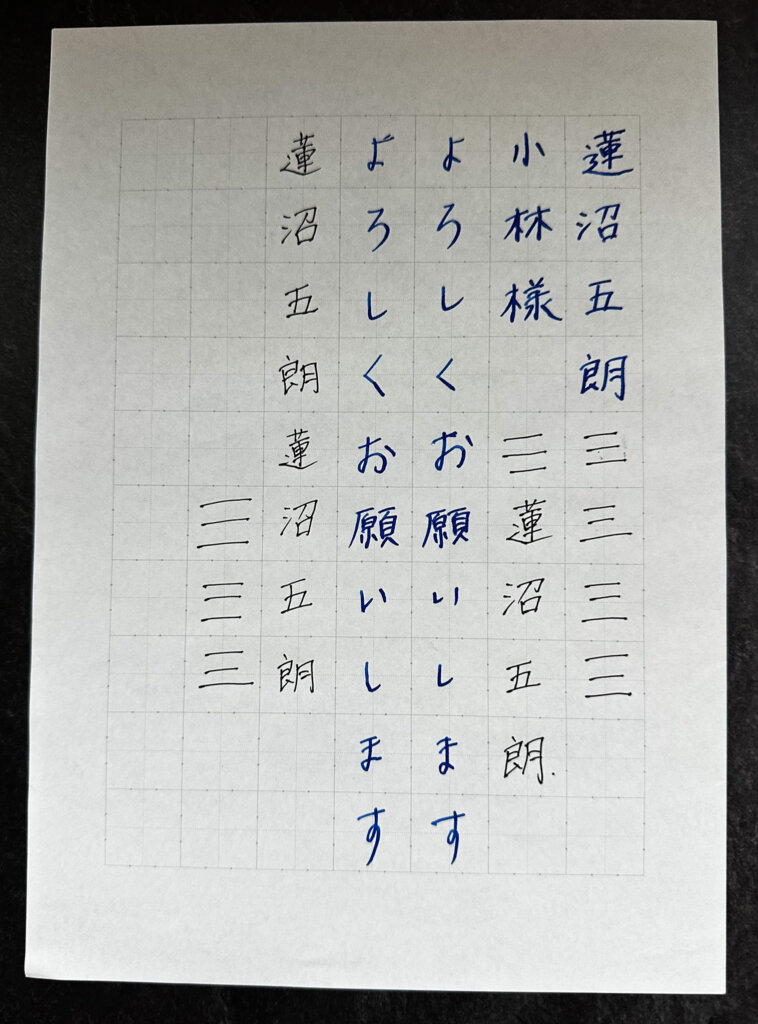

「蓮沼五朗」「小林様」「よろしくお願いします」

この書き取りから実践スタート!最初は上手く行きませんでしたが、先生のアドバイスをもとに「横線・縦線・ハネ」とペンの動かし方を練習するうちに感覚が身についてきました。最後にはそこそこ「見れる字」を書けるようになった気がします。

そしてワークショップの最終盤、静芳先生は各テーブルを回って、参加者全員の名前を書いてくれました。今までさんざん「見て・書いた」はずの自分の名前が、先生の美文字で書かれた瞬間。参加者皆さんの表情が、ふわっと明るく変わるのがすごく印象的でした。

「謦咳に接する」とは、尊敬する師の息遣いが感じられる場所へ、自ら足を運んで教えを乞うという故事です。まさにそれを実感したワークショップでした。

アッシュフォードのバイブルサイズ──“これからの自分”を収める場所

『趣味文祭 2025』のアッシュフォードブースでは、黒革のバイブルサイズを見つけました。アウトレット品とは思えないクオリティと存在感。手に取った瞬間に「これだ」と感じるものがありました。

システム手帳を語るのに「バイブルサイズ」はハズせないよなー。半年ほど前から僕につきまとっている考えです。それならやはりプロッターか?でも20,000円弱の手帳をおいそれ簡単に、買えるものではありません。そんな心の迷いをブログに書いたほどです。

しかし今回見た商品は、さすがのアッシュフォードクオリティ。日本製で作りの堅牢さは、プロッターを上回るかな?と思えるほどです。そして価格も10,000円とリーズナブル。それでもレジ前であーでもない、こーでもないと迷いましたが、プロッターと同じ11mmリングだし「よし書いだ!」と決めました。

その後の帰り道には、このバイブルサイズを手に入れた興奮から、使いたい欲求が沸々と沸き起こりました。50を過ぎたおじさんが、新しいおもちゃを買い与えられた子供のように、これまた「趣味文祭」で手に入れたバイブルサイズのリフィルを、帰りの電車内でセットしてしまったほどです(笑。

この手帳は、自宅の机に常駐させる予定。1日1行あるいは、その日ふと浮かんだ言葉を記す“ひと言ジャーナリング用”にします。そしてこの手帳には、今日買った万年筆──シュナイダーとラミーの2本を交互にセットしようかな?どちらを使うかは、その日の気分次第で決めようかなと思っています。

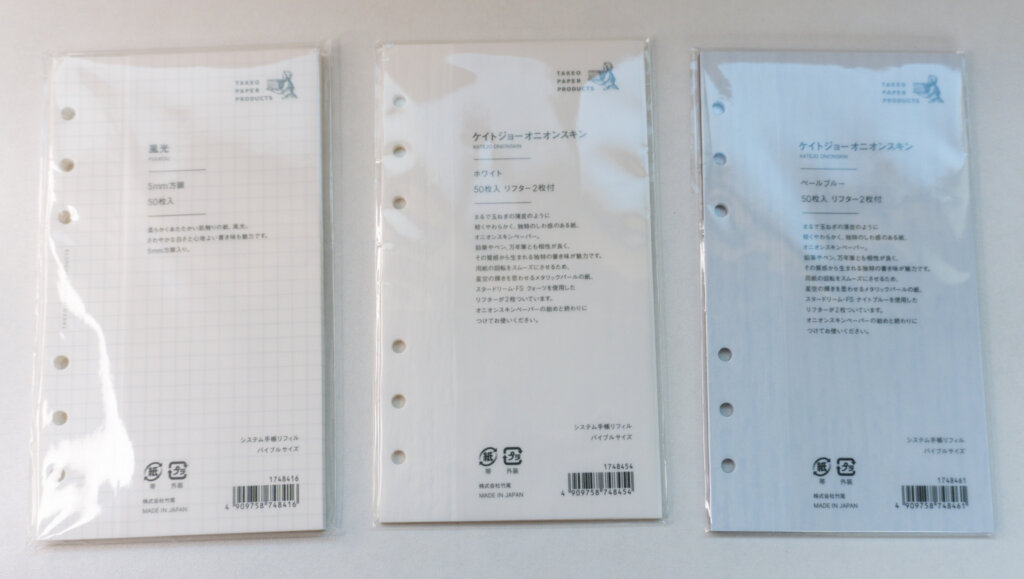

透ける紙に言葉が沁みる──竹尾のオニオンスキンペーパー

今回の“収穫品”の中でも、オニオンスキンペーパーは特別なもの。去る7月3日に訪れた展示会「FRAT#7」で手に取ったとき「これはぜひ使ってみたい」と決めてました(FRAT#7では販売なし)。

オニオンスキンペーパーをバイブルサイズに裁断して大丈夫?

最初はそう思ってました。しかしそれは全くの杞憂でしたね。サイズが小さくなることで、強度が増したと思います。そして何より、重ねたときの“フワフワ感”がなくなり、オニオンスキンノートで感じていた”自然と開いてしまう感”がないのがとても良い。

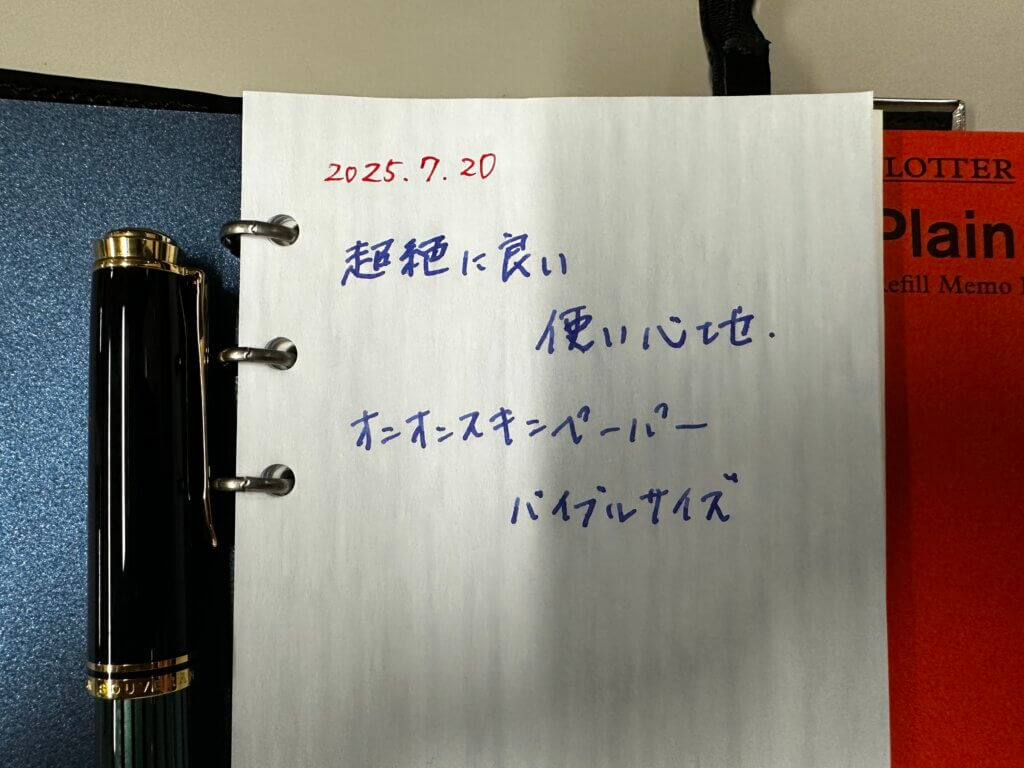

前述したとおり、帰りの電車の中さっそくバイブル本体にセットして、試し書きをしてみました。そのときの画像はこちらです↓。

インクがちゃんと染み込むけど滲まない。ほどよい”シワ感”と表面の”ザラザラ感”。そして軽くて薄く手に馴染む紙の質感は、オニオンスキンペーパーならではの気持ちよさ。相性ピッタリなアッシュフォードのバイブル本体と、オニオンスキンリフィルとの組み合わせ。これからこの手帳ある毎日がとても楽しみです。

書くことは、ととのえること──“学びの重心”が決まる感覚

最近「さて書こうか」と思ったときには、自然と姿勢を正すようになりました。背筋を伸ばし、肩の力を抜き、正中線と臍下丹田を意識する。しかしこれは書くときだけにあらず。話すときや、食べるときにも通じる“重心をとらえる”ための身体感覚です。

そして、書きながら自分の呼吸に気づく。今ここにある自分を、静かに再認識する作業。書くことが、生活の中心に「ととのえる力」を与えると考えています。

おわりに:『趣味の文具祭 2025』を振り返って

書くという行為は、これまでの生きてきた痕跡を残し、そしてこれからの自分を少しずつ形づくっていくもの。ものすごく尊い行為だと思っています。

文具はその“キッカケ”を作ってくれるものであり、書くことを”楽しませてくれるツール”です。

数行前の言葉を言い換えれば、書くとは人生を確実に刻む行為であり、今日書いた言葉は将来の自分を作る一層である。学びの重心がどこにあるか──それは「どんな道具で、どんな言葉を、どう書いたか」で、決まるのではないでしょうか?

そして皆さんのノートには「美文字」残っている。これは学んでいることの何のよりの証だと。そんな気づきをくれた「趣味の文具祭 2025」そして「大江静芳先生の美文字ワークショップ」でした。

今回のイベントで出会った全ての人へ。”ささやかな感謝”の印としてこの記事を捧げます。

コメント