書くことは、過去の自分と対話し、未来の自分へとつなげる──それは、世界の歴史と同じように、「個人の歴史」を紡いでいく営みなのかもしれません。

実は先日「ナラティブ 書くこと ブログ」でGoogle検索をしたところ、僕がnoteで書いた記事が ”検索2位” に表示されていました。

ニッチなキーワードとはいえ「書くことの意味」を真剣に考えている人たちに、きちんと届いている実感がありました。

だからこそ今回は、このnote記事の続編として──書くことが人生における”私的な歴史の営み”になりうるのかを考えてみたいと思います。

あわせて読みたい

ブログ版の前編記事はこちらです。こちらも合わせてご覧ください。

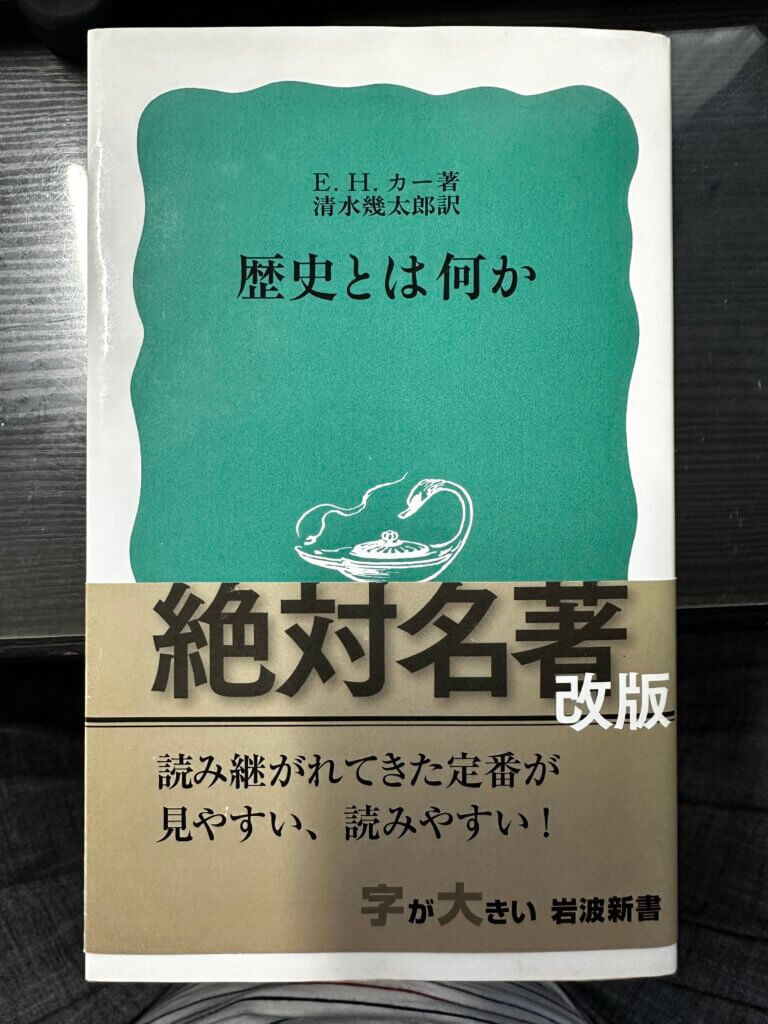

『歴史とは、現在と過去の対話である』

この一説は、E.H.カーの『歴史とはなにか』(岩波新書)からの引用です。

『歴史とは、現在と過去の対話である』──E.H.カー

ふとした瞬間に、この言葉を思い出すことがあります。とくに、自分のノートを読み返しているとき。それは、過去の自分との静かな“対話”のようにも感じられるのです。

書くことは「ナラティブ=語り直し」の力をもつ

僕たちは、日々の出来事をそのまま受け入れているようで、実は「物語化=ナラティブ」を通して意味づけしています。

例えば、“今日上司に怒られた”という出来事ひとつ取っても、ただの記録ではなく「なぜそれが起きたのか」「そのとき自分は何を思ったのか」と書き留めることで、それは“人生の一部としてのストーリー”に変わる。

これはまさに、歴史を書く営みにほかならないと思うのです。

ノートと文具は、その歴史の「証人」である

ノートに書きつけ、間違えてはMONO消しゴムで消す。そしてまた書く。その繰り返しで生まれた言葉たち。そこには“誰にも読まれない歴史”が、確かに残されています。

誰かに評価されるわけでもない。でも、自分の人生を自分で語るという意味において、それらはとても尊い「一次資料」です。そしてそれが「生身の人生」そのものなんです。

書き残すことは、未来の自分との通信である

E.H.カーが言う「歴史」は、過去との対話であると同時に、未来への伝達でもある。

つまり「書くこと」は、過去の自分と語り合いながら、未来の自分に語りかけるという、“時間を横断する営為”なんだと思います。

何気ないノートの1ページも、数年後には思いがけない意味を持つことがある。だからこそ、日々の思いを少しずつでも綴っていくことが、僕にとっては「人生の航跡」を描く行為になっているのです。

結び──誰のためでもない、自分の歴史を書く

誰にも読まれなくていい。

評価されなくていい。

それでも「僕は書く」。

それは、僕というひとりの人間がこの世に生きた痕跡を残すため。

そして、どこかでまた“自分自身と出会う”ために。書くことは、僕にとって、自分史をつむぎ、人生の意味を少しずつ編みなおす営みなのです。

ご感想をお聞かせください

この記事のご感想をお聞かせください。下記ボタンからコメント欄に書き込んでいただければ幸いです。

また”書くことの意味”を一緒に考えてみませんか?

あなたのご意見が記事を作る原動力になります。どうぞよろしくお願いします。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/0179092e.2c2dcaa1.117e5e89.233e36ea/?me_id=1213310&item_id=10067951&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0041%2F00413001.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント