最近、二つの記事を書きました。いずれも「働き方」や「企業組織」といった、僕らの仕事や生活に直結することをテーマにしました。

それらを書き進める中で、僕の中に一つの考えがはっきりと浮かび上がってきました。「働く」という行為は、本来ウェルビーングに結びつく、大切な営みであるということです。

ここで、世界保健機関(WHO)が定義する「ウェルビーング」を引用しておきます。

ウェルビーングとは、個人と社会が経験する肯定的な状態です。健康と同様に、それは日常生活の資源であり、社会、経済、環境条件によって決定されます。ウェルビーングとは、生活の質、そして人々と社会が意義と目的意識を持って世界に貢献する能力を包含します。そしてウェルビーングに焦点を当てることは、資源の公平な分配、全体的な繁栄、そして持続可能性の追求を支援します。社会的ウェルビーングの達成は、その社会にどれだけ回復力があり、行動能力を構築し、課題を乗り越える準備ができているかによって決定されます(用語集 2021)。

Well-being is a positive state experienced by individuals and societies. Similar to health, it is a resource for daily life and is determined by social, economic and environmental conditions. Well-being encompasses quality of life and the ability of people and societies to contribute to the world with a sense of meaning and purpose. Focusing on well-being supports the tracking of the equitable distribution of resources, overall thriving and sustainability. A society’s well-being can be determined by the extent to which it is resilient, builds capacity for action, and is prepared to transcend challenges.

(Glossary of Terms 2021)

WHO Promoting of Well-beingより引用(ブログ筆者訳)

これは決して大げさな話ではありません。僕らは、自らのウェルビーングの実現を目指して働いています。そして仕事を続ける上で、「心身の健康を保つ」ことは必要最低条件です。それが「集団浅慮」で見たように、企業側の不作為によって損なわれるとしたら、それはもはや経営判断の問題ではなく、『人権』に関わる重大な事柄だと考えています。

フジテレビ問題で可視化された「性暴力」だけでなく、これまで繰り返されてきた「過労自殺」もまた、同じ文脈の中で考えられる問題ではないでしょうか。

なぜ「残業規制緩和」という言葉に違和感を覚えたのか

正直に言えば、僕は最初から「残業規制緩和」という政策そのものを強く否定したいわけではありませんでした。働き方には多様性があり「もっと働きたい」「裁量を持って仕事をしたい」と考える人がいることも理解できます。

それでも、この言葉を目にしたとき、どうしても拭えない違和感が残りました。その理由は、残業規制緩和が「選択肢を広げる」という前向きな表現で語られる一方で、実際には働く人の生活や身体に、極めて直接的な影響を及ぼす制度だからです。

残業時間の上限や規制は、単なる労務管理のルールではありません。現場においては、「断ってもよい」「今日は帰ってもよい」「体力回復のために休む」という最低限の安心感を担保する役割を果たしてきました。その安全装置が緩められるという話を、言葉の印象だけで軽く受け取ることは、僕にはできませんでした。

また、残業規制の議論が進む過程で、「働く意欲」や「成長」「生産性」といった価値が前面に出てくる一方で、「断れない人」や「無理がきかない人」の存在が、あまり語られていないようにも感じるのです。制度は、声の大きい人や余力のある人だけを前提に設計されるものではないはずだと、僕は感じています。

この違和感は、誰かを批判したい気持ちから生まれたものではありません。むしろ、「本当にこの議論は、すべての働く人を視野に入れているのだろうか」という、ごく素朴な疑問に近いものです。ここから先は、その疑問を「ビジネスと人権」という視点で、もう少し丁寧に考えてみたいと思います。

「働いて、働いて、働いて」を制度にしてしまうことの怖さ

ここで、僕がもう一つ強い違和感を覚えた場面について触れておきたいと思います。今年の新語・流行語大賞授賞式の高市早苗総理大臣のこの写真です。

満面の笑みを浮かべて、掲げられた額の中に「働いて、働いて、働いてまいります」という言葉が記されている写真を目にしたときのことでした。

この言葉自体を、首相個人の決意表明として受け取るのであれば、特段珍しいものではありません。政治の世界に限らず、仕事に向き合う覚悟を言葉にすることは、誰にでもあり得ることです。

しかし、僕が怖さを感じたのは、その言葉が「額装」され、明るくポップなイメージとともに提示されていた点です。そこではもはや一時的な発言ではなく、価値として掲げられたメッセージのように見えてしまいました。

もしこの価値観が、個人の姿勢にとどまらず、制度や政策の前提として組み込まれていくとしたらどうでしょうか。「働いて、働いて、働いて」が、努力目標ではなく、社会の暗黙の基準になり得る。残業規制緩和という議論と、この言葉が同時に存在している状況を見ると、僕には「長時間働くことを前提とした社会」が、空気として先に作られていくようにも感じられました。

制度が変わる前に、価値観が既成事実化していく。そのプロセス自体に、僕は強い不安を覚えました。そしてその先に「長時間労働」や「過労自殺」といった問題が再び顕在化してしまわないか、考えずにはいられなかったのです。

働くことを否定したいわけではありません。むしろ、働くことが人の尊厳やウェルビーングにつながる社会であってほしいと願っています。だからこそ「働いて、働いて、働いて」という言葉が、誰にとっても無条件に正しい価値として制度化されてしまうことには、慎重であるべきだと感じています。

残業規制は誰のための制度なのか

残業規制というと「働きたい人の自由を奪う制度」「画一的な働き方を押し付けるルール」といったイメージで語られることがあります。しかし僕は、この制度の本質はそこにはないと考えています。

残業時間の上限や規制が設けられた背景には、明確な理由がありました。それは、長時間労働が人の心身を確実に蝕み、ときに取り返しのつかない結果を招いてきたという、あまりにも重い現実です。

振り返ると、2015年12月25日に過労自殺した電通社員「高橋まつりさん」のケースは、その象徴的な出来事の一つでした。彼女の死をきっかけに、社会全体で「このままではいけない」という空気が広がり、「残業時間の上限規制」や「働き方改革」が一気に進んだように、僕には思えます。

ここに高橋さんのお母様・高橋幸美さんの手記を引用します。

娘の亡くなる2年前にも 30代の男性が過労で亡くなっていました。なぜ電通は原因を放置し続け、社員を犠牲にし続けているのか。私が黙っていたら電通はこのまま何も対策をしないで、社員の過労死は増え続けるのではないかと激しい憤りを覚えたからです。(中略)長時間労働は人を死に追い詰めると知りながら、娘は会社を辞めることができませんでした。(中略)娘は 100時間の過労死ラインを知っていたのです。

「過労死ゼロの社会を-髙橋まつりはなぜ亡くなったのか」髙橋 幸美

(過労死防止学会 第5回大会 龍谷大学深草C 2019年5月26日)

この手記で重要なのは、「知らなかったから」ではなく、「知っていても辞められなかった」という点です。これは個人の意思の弱さの問題ではなく、断ることが許されない組織や社会の構造が存在していたことを示しています。これも「集団浅慮」という言葉で捉えることもができるのではないかと。

残業規制は、そうした構造の中で働く人を守るために設けられた、安全装置でした。声を上げられない人、立場の弱い人、そして一度限界を越えてしまうと立ち直れない人のための制度だったのです。

だからこそ、残業規制の緩和が語られるとき、僕は「誰のための制度なのか」という問いを、改めて立て直す必要があると感じています。過去の悲劇を充分に踏まえた上での議論でなければ、同じことが繰り返されてしまうのではないか。その不安が、どうしても拭えません。

安心して働ける社会とは何か

ここまで、残業規制緩和という言葉に対して僕が覚えた違和感を、「ビジネスと人権」という視点から整理してきました。改めて思うのは、この問題は「働くか、働かないか」という単純な二択では語れないということです。

多くの人は、働きたいと思っています。仕事を通じて社会と関わり、自分の役割を見出し、誰かの役に立ちたいと願っている。その意味で、働くことそのものを否定したいわけでは、決してありません。

しかし同時に、働くことが「無理をしてでも応えなければならない義務」や「断ることを許さない同調圧力」にすり替わってしまったとき、人の尊厳やウェルビーングは、静かに損なわれていきます。その変化は、声高に宣言されることなく、制度や空気の中に埋め込まれて進んでいくからこそ、気づきにくいのだと思います。

残業規制は、そうした状況に歯止めをかけるために設けられた制度でした。「ここから先は無理をしなくていい」「今日は帰ってもいい」と、働く人が自分の身を守るための、最低限の線だったはずです。

だからこそ、その線を緩める議論が進むのであれば、私たちは改めて問い直す必要があります。それは本当に、すべての働く人にとって「安心して働ける社会」につながるのか。あるいは、声を上げられない人や、すでに限界を経験した人を、再び追い込むことにはならないのか。

高橋まつりさんの悲劇が突きつけたのは、「頑張りすぎた個人」の問題ではなく、「頑張りすぎることを止められなかった社会の姿」だったように、僕には思えます。その記憶を忘れたまま制度を語ることは、同じ過ちを繰り返すことにつながりかねません。

安心して働ける社会とは、長く働ける社会のことではありません。無理だと感じたときに立ち止まることができ、断ることができ、助けを求めることができ、それでも生きていけると信じられる社会のことではないでしょうか。

残業規制緩和をめぐる議論を前にして、僕が感じた違和感の正体は、ここにあります。働くことを肯定するためにも、働く人を守る線を、曖昧にしてはならない。そのことだけは、静かに、しかし厳粛に、書き残しておきたいと思いました。

あとがき|『ビジネスと人権』を読みながら考えていること

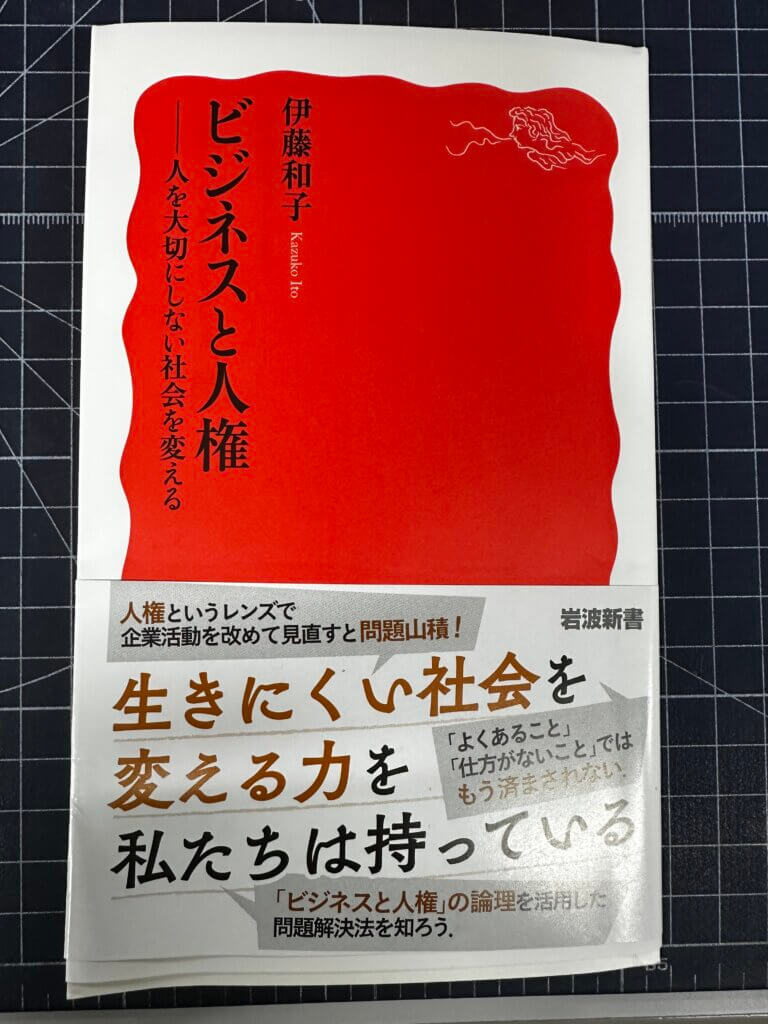

この記事を書きながら、僕は岩波新書の『ビジネスと人権』(伊藤和子著)を読み進めています。

本書は、企業活動を「利益」や「効率」だけで評価するのではなく”人権というレンズを通して見直す”ことの重要性を、具体的な事例とともに示しています。読み進めるほどに、これまで「仕方がない」「よくあること」として見過ごされてきた問題の多さに、静かな衝撃を受けています。

残業規制や働き方改革の議論も、決して制度設計だけの話ではありません。その制度が、誰の生活を守り、誰に無理を強いてきたのか。あるいは、これから誰を切り捨ててしまうのか。そうした問いを抜きにして「成長」や「生産性」だけを語ることの危うさを、本書は繰り返し指摘しています。

この記事で書いた内容は、現時点での僕自身の考えにすぎません。けれど『ビジネスと人権』を読み終えたとき、きっと今よりも言葉を選び直し、論点を整理し直す必要があるとも感じています。

あらためて読了後には、本書についてもレビューを書く予定です。もし「働くこと」と「人権」の関係に少しでも関心を持たれた方がいれば、ぜひ一度手に取ってみてください。

今回読んでいる本

『ビジネスと人権――人を大切にしない社会を変える』( 伊藤和子 著/岩波新書)

企業活動と人権問題を結びつけて考えるための、非常に示唆に富んだ一冊です。過労、ハラスメント、サプライチェーンの問題などが、「個人の不幸」ではなく構造として語られています。

こちらのレビューもあわせてご覧ください。

あわせて読みたい

「ウェルビーング」に繋がる深い問いを、さらに掘り下げたい方はこちらもどうぞ。筆者独自の視点で社会の構造を捉え、言葉にした記事をご用意しております。ぜひご覧ください。

コメント