現代アートは難しい——そんな言葉を、どこかで鵜呑みにしていたのだと思う。だから僕はこれまで、印象派の絵画を中心に観てきた。美しいもの、感情を静かに揺らすもの。それらを愛してきたつもりだった。

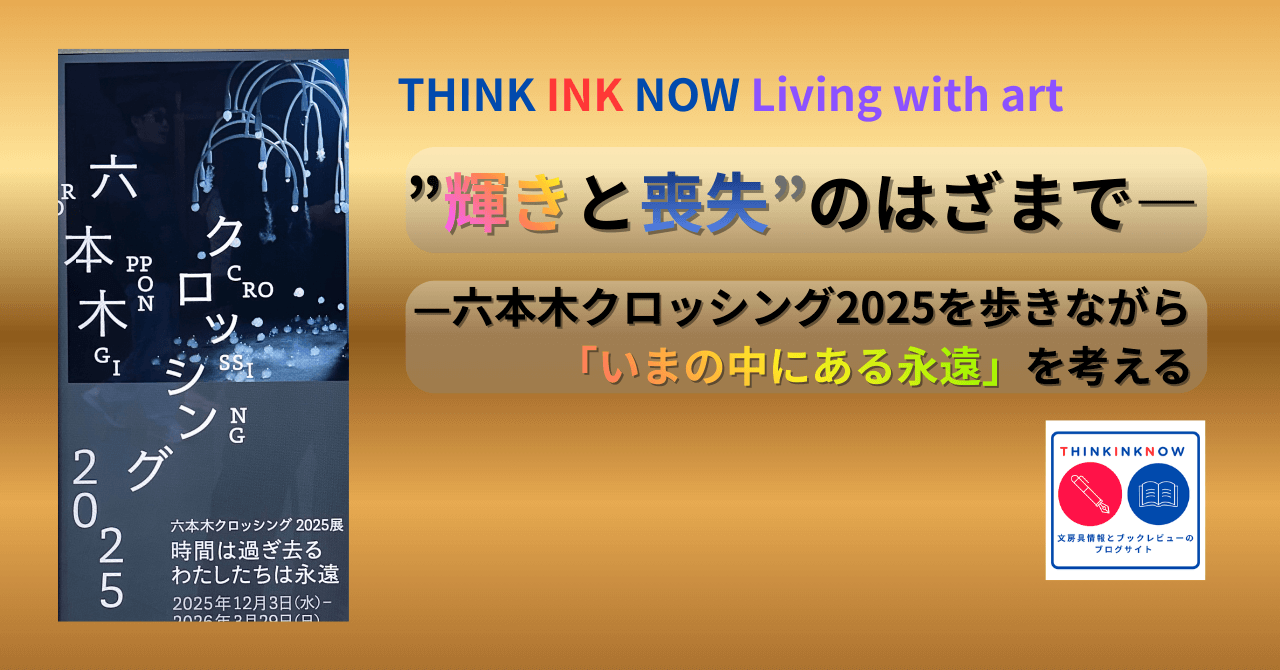

しかし今日、現代アート展 六本木クロッシング2025「時間は過ぎ去る、わたしたちは永遠」に足を踏み入れた瞬間、その前提は音を立てて崩れた。映像、音、テキスタイル、ガラス、金属、木、身体表現——さまざまな形をもった作品たちが、容赦なくこちらに迫ってくる。「これはただの鑑賞では終わらない」と、胸の奥のどこかが騒ぎはじめた。

気づけば僕は、作品と作品のあいだを歩きながら、何度もこう呟いていた。

「この衝撃を書かずに、何を書くんだ」

まるで自分の内側から急かされるように。その強い衝動は、最後の展示室を出る瞬間まで、消えることがなかった。

THINK INK NOW Living with art——これは、僕がこの展示を歩きながら感じ続けた、喪失と輝きのあいだにある“生きること”の感触についての記録である。

現代アートの洪水に飲み込まれる——最初の数十分で起きたこと

最初の数十分は、ただ圧倒されていた。

展示室に入るたび、空気の密度が変わる。誰かの声で満たされた暗い空間もあれば、静寂が張り詰めた白い部屋もある。素材も、形式も、表現も、あまりにバラバラなのに、なぜか同じ場所を揺らされている感覚があった。

「うまく説明できない。でも、たしかに腹の底で、何かが”うごめいて”いる——」そんな曖昧で、それでいてどうしようもなくリアルな感情が、じわりと込み上げてくる。

印象派の絵画を観てきたとき、僕は画面の中の“静かな情緒”に心を寄せていた。ところが、この展示では違う。作品に近づくほど、生々しい現在がこちらに押し寄せてくる。それは心地よさではなく、むしろ少し苦しいほどの切実さだった。

そして同時に、強烈なインスピレーションが湧き上がる。

書きたい。この感情を書いて残しておきたい。

触れたもの、感じたものが、消えないうちに。

その時、自分でも驚くほどはっきりと気づいた。僕はここにある、展示作品と「対話」しているのだ、と。

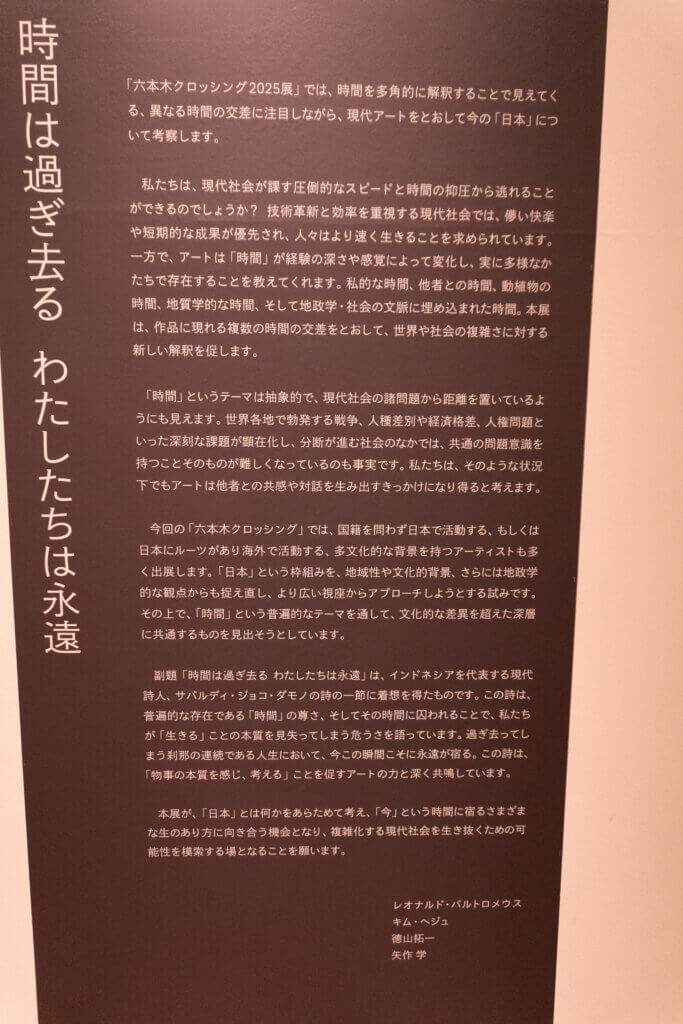

展覧会コンセプト:「時間は過ぎ去る、わたしたちは永遠」

会場テキストには、この展示の出発点となった詩の言葉が紹介されていた。

今という瞬間にこそ、永遠は宿る。

とても静かなフレーズなのに、胸に深く沈んでいく。

僕たちは、毎日を「過ぎ去っていく時間」とともに生きている。過去になり、忘れられ、やがて無かったことのように薄れていく——そんな感覚に、不安や空虚さを覚えることもある。

しかしこの展示は、まったく別の見方を提示していた。

- 心から祈る時間

- 誰かとつながる時間

- 痛みを抱えながら生きる時間

- カタチを変えて続いていく時間

それらは過ぎ去るのではなく、重なり合って、私たちの中に積層していく。

だからこそ、今という瞬間は、ただの通過点ではなく、永遠の断片として刻まれるのだ——そう語りかけられている気がした。

そして僕は思った。

”書き残すのだ”との強い衝動そのものが、

もうすでに”永遠への入口”ではないのか。

そう考えたところから、今回の鑑賞は一気に「個人的な思索の旅」へと変わっていった。

ガラスの球体に見た、命の輝きと喪失の影

展示室の中央で、無数のガラスの球体がそっと佇んでいた。

近づくほどに、その存在感は静かな圧力となって胸に迫ってくる。透明で、瑞々しくて、光を受けるたび、内側から淡い輝きが溢れてくる。

最初に思ったのは「これは生命の結晶だ」ということだった。

細胞、花弁、珊瑚、星。いくつものイメージが頭の中で重なり合いながら、どうにも言葉にならない“生のきらめき”が立ち上がってくる。

しかし、ふと視線を下に落とした瞬間、息が止まった。

台座の上に、いくつかの小さな花びらが落ちていたのだ。その光景は、あまりにも静かで、あまりにも残酷だった。輝きの傍らに、必ず影がある。生のすぐ隣に、喪失が寄り添っている。

その事実を、作品は声を荒げることなく、ただそこに“在る”ことで伝えてくる。この作品の作家が、山火事で自宅とスタジオを失ったことを、後で知った。

それを知った瞬間、胸の奥で何かが合致した。

「すべての存在は、喪失を内に秘めている」

その覚悟のようなものが、ガラスの透明さの向こう側に確かに宿っていた。僕はしばらく、その場から動けなかった。

頭と脚が直結した彫刻が問いかける、「身体って何だ?」

別の展示室で、強烈に視線を奪われる彫刻があった。

頭部と脚部だけで成立するその身体。首から下の胴体は存在せず、脚は大地に根を下ろし、顔は静かに前方を見つめている。

はじめは違和感だった。しかし、見れば見るほど、その違和感は「問い」へと形を変えていく。

私たちは、自分の身体をどこまで理解しているのだろう?

この作家は、「自分の身体は完全には見られない」という前提からスタートしているという。

なるほど、と思う。

僕たちは、鏡を通した身体しか知らない。他者の視線を通して、初めて輪郭を得る部分もある。身体とは、自己像と他者像の重ね合わせなのだ。

だからこそ、この彫刻は不思議なリアリティをまとっていた。精神は穏やかにそこにあるのに、身体だけが、時代や社会の要請に合わせて引き延ばされ、歪んでいく。

そんな現代人の姿を極端にデフォルメした像のようにも感じられた。本当に見た瞬間は思わず”ゾッ”とした。

でも、目を逸らすことができなかった。

ブランデー色の時間を支える、葡萄の木

そしてもう一つ、忘れられない作品がある。

菱形のガラス容器に、半分ほどブランデー色の液体が注がれている。

その重さに従って、ガラスはわずかに湾曲し、その向こうの景色を、静かに歪めて映し出す。それを支えているのは、葡萄の木を型取ったブロンズの台座。

液体は時間の象徴だ。葡萄が発酵し、蒸留され、熟成されていく過程。

生から死へ、そして再生へ。

時間は、ただ直線的に流れていくだけではなく、こうして何度も形を変えながら循環していくのだと、作品は語っている。

作品名はドイツ語で<MITTAG>。日本語に訳すと”正午”。

僕が見たのは15時を少し回った頃だったと思う。

真冬とはいえ、美術館のある高層ビルの窓からは、強い西陽が照りつけていた。まさに、太陽が最も高く昇る瞬間。一日の頂点であり、同時に下降の始まりでもある。

僕は、この作品の前に立つうちに「時間とは、風景を見るためのレンズなのかもしれない」と思うようになった。

そして、そのレンズを静かに支えているのは、長い年月を生き抜いた葡萄の木——ギリシャ彫刻のようでもあり自然物が人間の身体を表している、と。

その関係性が、どうしようもなく美しかった。

作品の形式は違うのに、同じ場所を震わせる理由

気づけば、どの作品にも“同じ震源地”があるように感じていた。

それは、

- 生きることの喜び

- それに寄り添う喪失

- そして続いていく時間

この三つが、絶妙なバランスで混ざり合った地点。

映像でも。

音声でも。

布でも。

ブロンズでも。

ガラスでも。

媒体は違っても、震える場所は同じだった。だから僕は、どの作品の前でも立ち止まり、その震えが収まるのを待つように、ただ静かに佇んでいた。

書くことは、生きていた証を残す行為なのかもしれない

展示を見ている間、僕は何度も「今すぐ、書き残したい」と思った。それは義務感でも、使命感でもない。もっと個人的で、もっと切実な衝動だった。

今この瞬間の震えを、ちゃんと未来の自分へ手渡したい。

そう思ったのだ。書くという行為は、過ぎ去るはずの感情に、少しだけ輪郭を与える行為でもある。そしてその輪郭は、やがて僕自身の「生きていた証」へと変わっていく。

だから僕は、今こうして文章を書いている。

書くことで、記憶の”熱量”を残したい

この展示会には作品カタログが出版されるという。衝撃的な作品にすっかり魅了され、ミュージアムショップの告知ポスターから即座に予約した。

それでも僕は、今このタイミングで記事を書きたかった。

理由はただ一つ。

一次体験の熱は、覚めたら再現できない

もちろんカタログが届いたら、もう一度読み解きたい。そしてきっと、また何かが更新されるだろう。でも、今日の震えは、今日の言葉でしか残せない。

だからこの記事は、“現在進行形の記録”としてここに置いておきたい。THINK INK NOW Living with art──喪失と輝きのはざまで、それでも僕たちは生きていく。

その事実だけは、これからも変わらずここに在り続けるのだと思う。

あわせて読みたい

当ブログサイト「THINK INK NOW」では、”文化芸術都市:東京”を歩き、そこで感じた様々な心象風景を記事にしております。この機会にぜひご覧ください。

コメント